四十年,足够让一棵幼苗长成参天大树;四十年,也足够让一家出版社打磨出自己的风骨。在建社四十周年之际,哈尔滨工程大学出版社精心策划推出社庆纪念图书《何以璀璨》。该书以“来时路”“在路上”“再出发”“我见证”四大篇章为主线,将出版社四十年来的风雨兼程娓娓道来。

《何以璀璨》不仅是一部出版社的成长史,更是一代代哈工程出版人用汗水与智慧书写的四十载答卷。书中没有宏大的叙事,只用平凡却鲜活的细节,连缀成出版社四十年来“坚守学术初心、勇担文化使命”的精神脉络。

让我们循着这本书,听哈工程出版人讲述关于梦想的故事,感受那份与书相伴的质朴感动。

岁月如歌:我与出版的不解之缘

——张彦(口述) 丁伟(整理)

1986年7月下旬,我顺利地从渤海船舶工业学校(2001年与葫芦岛广播电视大学、葫芦岛师范学校合并组建为渤海船舶职业学院)毕业,被分配到哈尔滨船舶工程学院出版社,也就是现在的哈尔滨工程大学出版社工作。那时,出版社才刚刚成立一年多,设在学校的11号楼内,由郭镇明副社长主持日常工作事务。

刚到出版社的时候,我被安排在发行科工作。满怀对出版事业的憧憬,我积极、认真、快乐地干了起来。图书是一种特殊的商品,图书发行人员与一般的推销人员不同,图书发行既包含体力劳动,又包含脑力劳动。彼时,出版社是边建设边出书,而作为新人的我是边发书边学习。工作中不懂就问,哪里有活就往哪里冲,感觉总有使不完的劲儿。最初我们每周发书一至两次,从44号楼把需要发出去的书打包,然后用社里唯一一辆吉普车送到邮局,贴上邮票,盖上戳儿,将这些书籍邮寄出去。后来,随着我社出书量的不断增多,社里小书库的空间就变得很紧张。科室人员就一起想办法,经常调整库存书的摆放位置。虽然工作量很大,但是同志们不怕苦不怕累,都干得热火朝天。

不久之后,我又调到出版科工作。那时候作者来的稿件都是手写稿,我们出版科也负责版式设计及校对工作。当时,社里还未设置排版室,书稿都是送到印刷厂进行排版。社里一些年轻的同志负责描图贴字,就是将书稿中的图片描在硫酸纸上手工绘制,印刷厂将书稿文字部分排版后打印到白纸上,我们再将白纸上的字用美工刀小心割下来粘到硫酸纸上。印刷厂采用铅排印刷,包括拣字、铸字、拼版等多道工序,极其烦琐,并且铅字印刷的周期较长,无法满足一些紧急的印刷需求。所以我们都是尽可能地要求作者稿件达到齐、清、定的标准,编加过程中也尽量少做改动。随着科学技术的发展,铅排印刷技术已经不能满足出版行业的快速发展需要。“告别铅与火,迎来光与电”,这一时期我国印刷技术实现了从铅排铅印到照排胶印的历史性跨越,彻底改造了中国沿用上百年的铅字印刷技术。社领导在经过充分调研后,认识到平版印刷的优越性,1992年开始改用激光排版和平版印刷工艺。这种技术的优越性很快在实践中得以体现:排版速度快;印刷图文清晰,墨色均匀;印装周期短;节约成本,激光排版比铅排节省大约40%的成本,再版无须打型,保留磁盘和拼版样就能重印。

1998年,社里正式成立排版室,由我负责排版室的日常管理工作。排版工作从最初的描图贴字,到开始使用电脑绘图、排版,实现了跨越式发展。为了适应新的工作方式,我们部门的排版员开始学习方正排版软件、Photoshop绘图软件。由于我们当时出版的图书很多是船舶类等专业教材,考虑到书稿各种图形符号、线条等专业要求的特殊性,线条类型和磅数都有严格规定,我们的排版员那时候还与学校专业教师反复沟通、认真请教、把握细节,搜集并研究有关的各项国家标准。渐渐地,各种船体图线和符号、船体构件理论线、焊缝符号……看到具体图片,我们的排版员就能进行标准的处理,有些作者没注意到的细节也能发现。时间久了,改的稿件多了,偶尔编辑遗漏的问题在排版时候也能被发现,并在纸稿上标注出来。编辑们笑称排版员是“编辑助理”。有的排版员后来也调至编辑部,成为优秀的编辑。

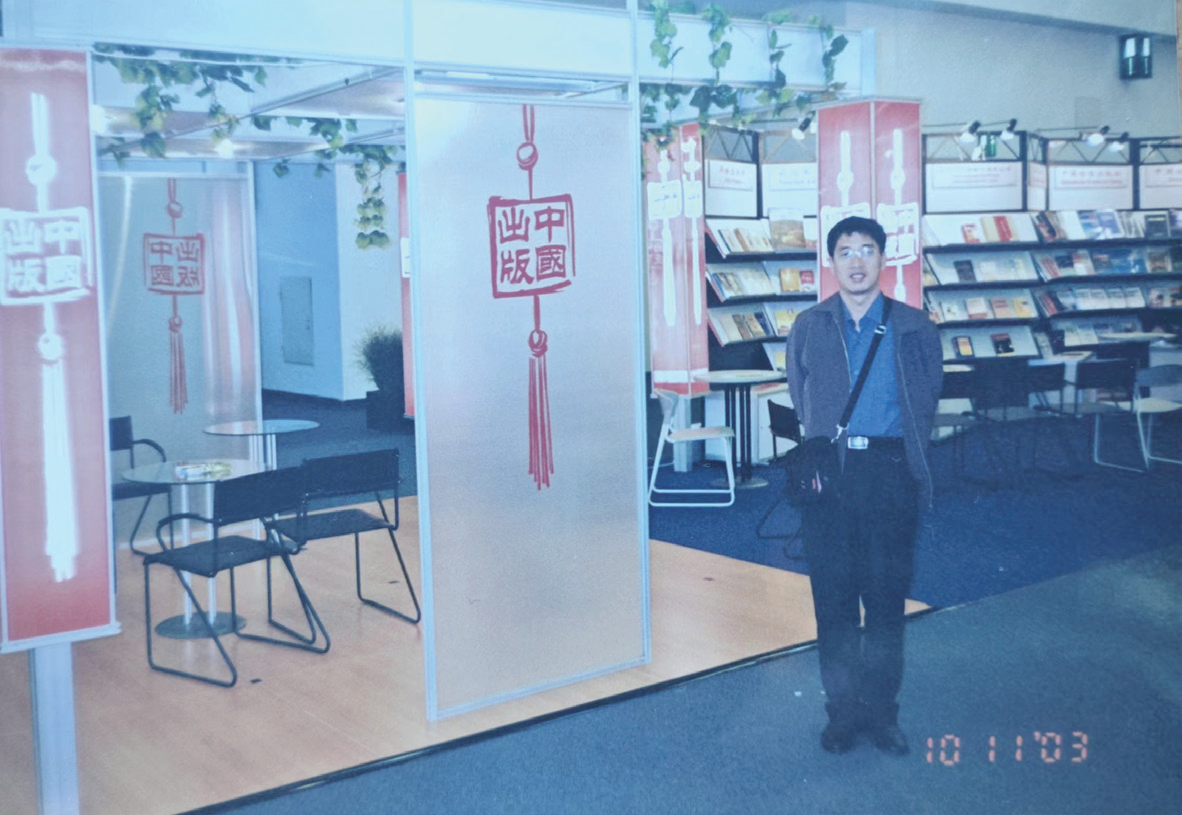

2003年参加法兰克福书展

十年前,我正式肩负起教材中心工作的重任。教材中心书店被视作为全校师生服务的关键窗口,我们秉持着为师生提供最优质服务的宗旨,不断前行。我深知,教材供应的及时性和准确性对于师生的教学和学习至关重要。因此我们始终将确保教材的及时供应作为首要任务,确保每一位师生都能在第一时间获得所需的教材。然而,我们的工作远不止于此。我坚信,倾听和理解师生的需求和建议,是提升服务质量的关键。因此,我们积极与师生沟通,耐心倾听他们的声音,将他们的需求和期望转化为我们工作的动力和方向。在这个过程中,我们扮演着桥梁的重要角色,通过有效的沟通和协调,推动出版社不断提升教材的质量和适用性。而这一切,都将成为我职业生涯中一段宝贵的经历和记忆。

时光荏苒,岁月如梭,不知不觉中,我在出版社已经奋斗了整整三十八个春秋。转眼间,2025年已经到来,我们出版社迎来了建社四十周年的辉煌时刻,而我也将在这个值得纪念的年份里迎来我的退休生活。在这近四十年的出版职业生涯中,我见证了我社从几间小小的办公室,几经搬迁,到如今这座宽敞明亮的独立办公楼;见证了我社从只有十几个员工,哪里需要哪里跑,到现在出版社组织机构完整,部门分工明确;更是见证了我社从最初的单一纸质图书出版,到如今的融媒体中心、杏花驿站、如许书屋的全方位、多元化蓬勃发展。

同时,我也见证了无数人的来来往往,许多新面孔逐渐变成了熟悉的老面孔。回想起出版社初创时期的那些同事,他们如今大多数已经退休,但他们的奋斗精神和对工作的热情早已深深融入我们的出版文化之中。他们的精神成为后来者的精神食粮,激励着我们不断前进,勇往直前。随着时间的推移,新同事的不断加入,也为出版社注入了源源不断的活力与新鲜血液。

在建社四十周年之际,全社在王社长的领导下,上下团结一心,齐心协力,锐意进取,努力追求卓越。出版社致力于出版高质量的书籍和文化产品,为推动我国文化强国的建设贡献自己的力量。我相信,在未来的岁月里,出版社将继续秉承这一使命,不断发展壮大,为社会提供更多优秀的精神文化食粮。